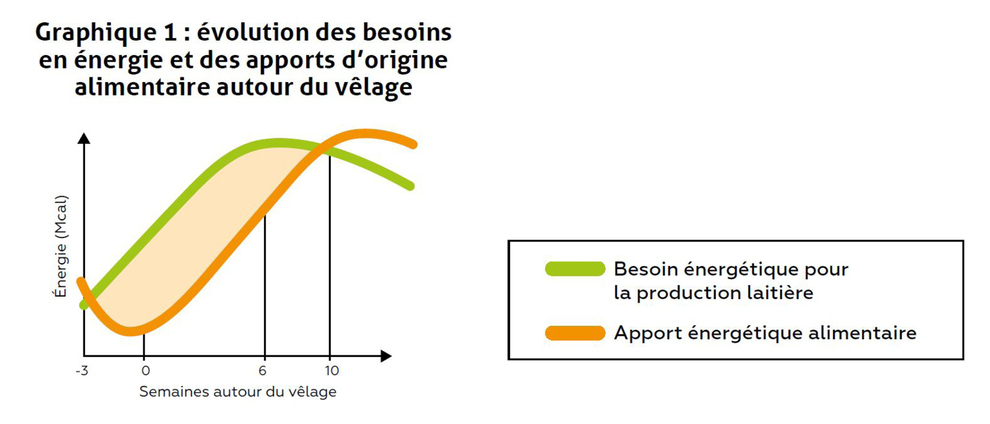

En début de lactation, la production laitière élevée exige plus d'énergie que la vache ne peut en ingérer, menant à un bilan énergétique négatif. Pour combler ce déficit, la vache mobilise ses réserves de gras. Si cette mobilisation est excessive, des corps cétoniques néfastes se forment, entraînant la cétose.

Deux formes de cétose

Il existe deux formes de cétose : la cétose clinique et la cétose subclinique.

Cétose clinique

La cétose clinique, dont la prévalence est d’environ 2 %, est caractérisée par une baisse d’appétit, une chute de production laitière, et dans les cas graves, des troubles nerveux.

Cétose subclinique

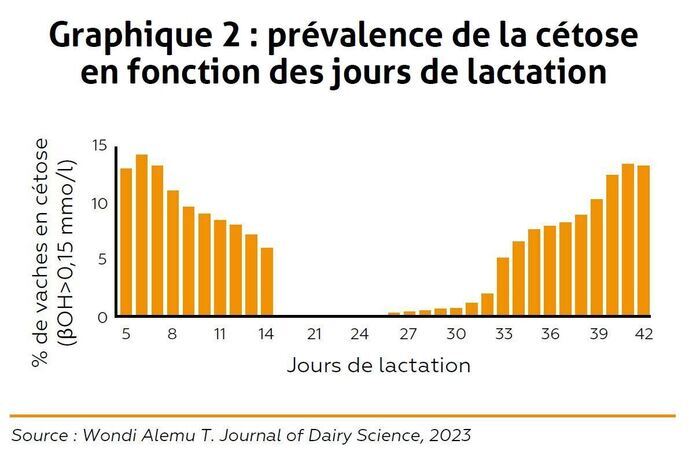

La cétose subclinique, dont la prévalence est d’environ 25 %, se caractérise par l’augmentation des corps cétoniques sans symptômes visibles, affectant environ une vache sur quatre dans les troupeaux de l’Ouest de la France. La cétose subclinique se manifeste principalement à deux périodes. D’abord, pendant les deux premières semaines de lactation, où le déficit énergétique est dû à l’écart entre les besoins en début de lactation et la capacité d’ingestion. Une préparation nutritionnelle adéquate durant les trois dernières semaines de tarissement est essentielle. Ensuite, pendant les cinquième et sixième semaines de lactation, le déficit est lié à la production laitière maximale approchant du pic de lactation. Il est crucial d’ajuster l’apport énergétique selon le niveau de production.

Evaluation des risques et de la sévérité

Pour évaluer le risque et la sévérité de la cétose, deux dosages biochimiques sont utilisés :

- Acides Gras Non Estérifiés (AGNE) : reflètent l’intensité de la mobilisation des réserves de graisse, dosés avant le vêlage (seuil d’alerte : 0.27 mmol/l de sang).

- Béta-Hydroxy-Butyrates (βOH) : corps cétonique dosé après le vêlage (seuil d’alerte : 1.2 mmol/l de sang ou 0.2 mmol/l de lait).

À l’échelle du troupeau, les taux de matières utiles dans le lait (TB, TP) et leur rapport (TB/TP) peuvent indiquer un risque de cétose, particulièrement lorsque le rapport TB/TP est ≥ 1.33 pour plus de 40% des vaches.

Les principaux facteurs de risque

Les conséquences de la cétose incluent une baisse de production laitière de 1 à 4 kg/jour, une diminution des performances de reproduction, une baisse de l’immunité, un risque accru de maladies et de réformes prématurées, entraînant des pertes financières importantes pour les éleveurs. Les principaux facteurs de risque sont la gestion de l’élevage, la parité, la génétique et l’état corporel. Ils affectent particulièrement : les vaches après deux lactations, notamment les plus productrices ; les vaches et génisses en état d’engraissement excessif avant vêlage (note ≥ 3.5) ; les vaches et génisses gestantes de jumeaux ; et enfin les vaches avec un historique de maladies métaboliques.

Bien gérer l’alimentation aux périodes clés

Pour réduire le risque de cétose, il est essentiel de bien gérer l’alimentation pendant la période sèche et en début de lactation. Une attention particulière doit être portée à éviter la suralimentation au cours du tarissement et la sous-alimentation en début de lactation. Des solutions nutritionnelles individuelles existent pour les vaches à risque élevé de cétose.